民大学子走“花”路,乡村振兴展宏图:中南民族大学一路生“花”队进行寒假社会实践活动

来源:中国教育晚报 作者:潇羽 发布时间:2025-02-21

在全面推进乡村振兴的时代浪潮下,国家高度重视“三农”工作。近日,中共中央、国务院印发的《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》明确提出,到2027年乡村全面振兴要取得实质性进展,农业农村现代化迈上新台阶,致力于推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,为社会主义现代化建设筑牢根基。

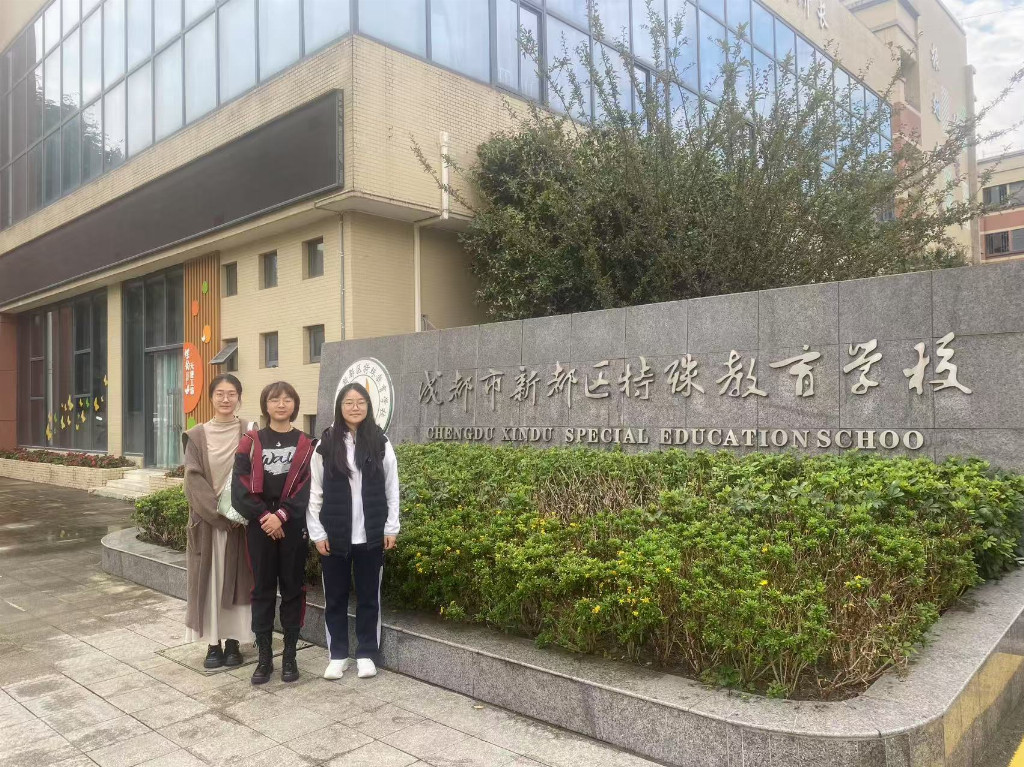

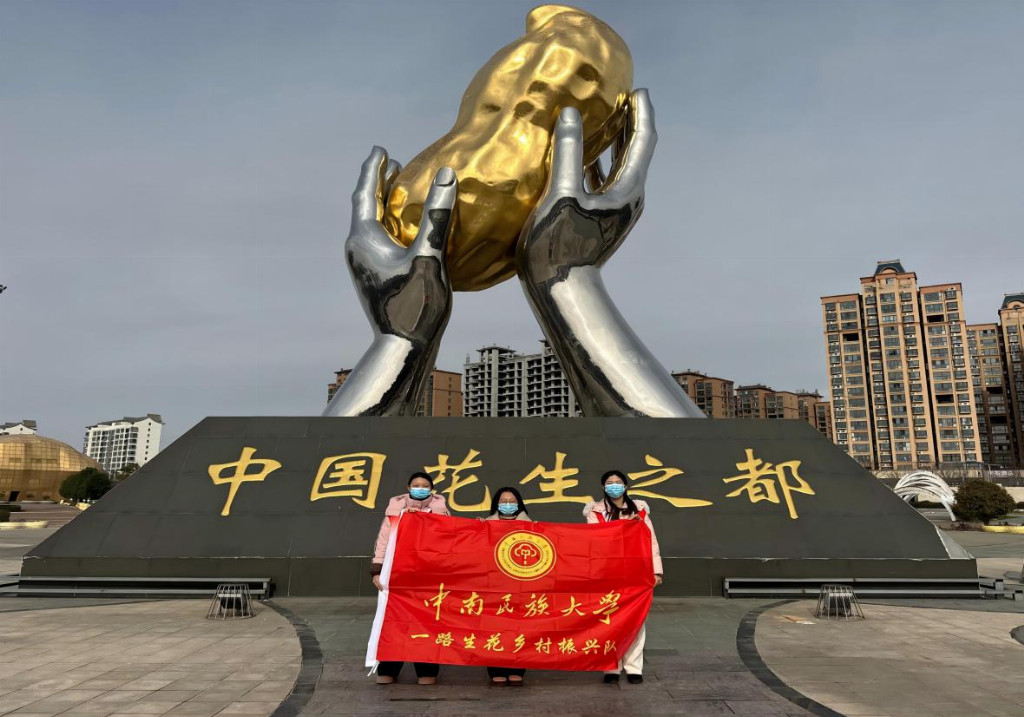

被誉为“中国花生之都”的正阳县,凭借悠久的花生栽培历史,连续20多年成为中国花生种植第一大县,花生产业在当地经济中占据重要地位。为响应国家乡村振兴战略号召,2025年2月5日 - 10日,中南民族大学一路生“花”队奔赴正阳县,深入调研当地花生产业种植现状,旨在为正阳县花生产业发展出谋划策,助力乡村振兴战略在正阳县落地实施。

一、座谈交流明方向,产业发展启新程

抵达正阳县后,一路生“花”队的队员们便前往万马村村委会,与村干部展开深入座谈。在万马村村委会的会议室里,村干部热情地接待了队员们,双方围坐在一起,就当地花生产业的情况展开交流。队员们表明来意后,村干部感慨地说:“乡村的发展离不开新鲜血液的注入,青年大学生有着丰富的知识和创新思维,希望能有更多像你们这样的大学生走进乡村,为家乡发展出谋划策,造福百姓。”

随后,村干部详细地介绍了当地花生产业的现状。目前,正阳县花生种植面积常年稳定在170万亩左右,年产量达50多万吨。在品种方面,积极引进和推广“豫花37号”“正花6088”等优质品种,种植模式上,起垄种植等高产优质配套栽培技术广泛应用,种植面积近80万亩。同时,村干部也坦诚地分享了产业发展面临的挑战,如部分农民仍依赖传统种植经验,对新技术接受程度低;市场信息不对称,农民难以精准把握市场需求等。在与村干部的交谈中,队员们了解到,花生产业正准备向着规模化、标准化、品牌化方向发展,这为后续的实践活动提供了重要的参考和思路。

二、深入农户探实情,倾听心声解民忧

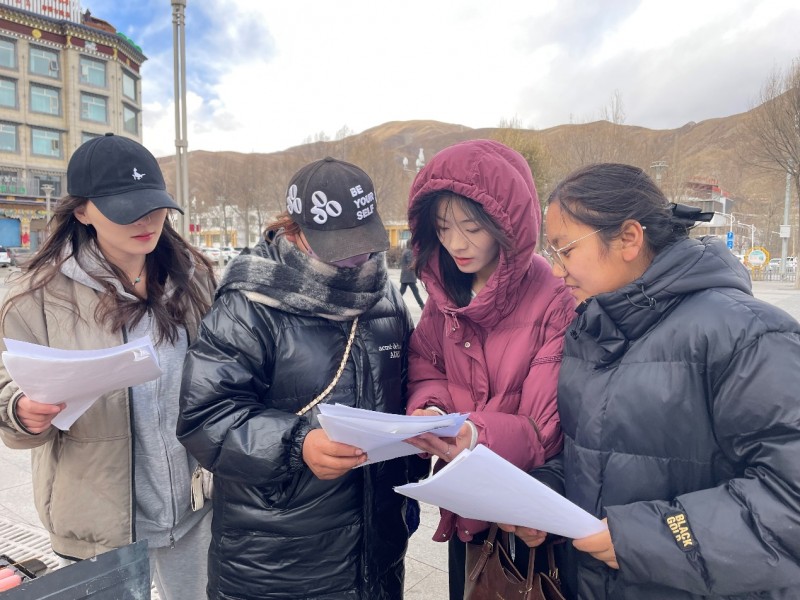

次日,队员们走进花生种植户家中。在农户李大爷家的小院里,队员们与李大爷围坐在一起,李大爷热情地拿起一把花生,向队员们介绍起种植经验:“种花生啊,选种很关键,这‘正花6088’就不错,产量高、口感好。还有施肥,得根据土地的肥力和花生的生长阶段来,不能瞎施。”队员们一边认真聆听,一边仔细记录,还不时就种植过程中的细节问题向李大爷请教,比如病虫害防治的具体方法、灌溉的最佳时机等。

在交流过程中,队员们了解到,虽然花生种植为农户带来了一定收益,但他们在种植和销售中仍面临诸多困难。比如部分地区灌溉设施不完善,销售渠道较为单一,主要依赖本地收购商上门收购,农户议价能力弱等。谈及对未来的期望,李大爷满怀期待地说:“希望政府能多给我们提供些技术指导,帮忙找些更好的销售渠道,让我们的花生能卖个好价钱。”队员们将这些问题一一记录下来,深知这些朴实的诉求背后,是农户们对美好生活的向往。

三、探寻文化厚底蕴,传承精神促发展

最后,为深入挖掘正阳的历史文化底蕴,一路生“花”队队员们踏上了寻根之旅,他们来到刘邓大军强渡汝河纪念馆、花生博览馆、土特产店、花生天地企业等地进行实地考察。

走进刘邓大军强渡汝河纪念馆,馆内陈列的一件件珍贵文物、一幅幅历史照片,生动地展现了当年刘邓大军强渡汝河的壮烈场景。“狭路相逢勇者胜,杀出一条路,打过汝河去!”的铿锵之声依旧在此地焕发荣光。队员们深刻感受到革命先辈们的英勇无畏和当地百姓的无私奉献,红色基因在这片土地上深深扎根。

在花生博览馆,队员们仿佛走进了花生的历史长廊。从早期的木制花生脱壳机、手摇风选机等农具,到现代培育的“豫花37号”“正花6号”等优良品种,队员们直观地感受到正阳县花生种植技术的不断革新。讲解员介绍道:“近年来推广的‘起垄双行覆膜’技术,让花生亩产从300斤提高到800斤以上。”

在这些地方,队员们见证到了一代代正阳人对于正阳花生产业的建设,一代代正阳人为了共同的目标——乡村振兴而挥洒汗水去播种这片充满希望的土地。“花落而生,生生不息”就是对正阳人最好的赞美。

此次社会实践活动,一路生“花”队深入了解了当地花生产业的发展现状与困境,挖掘了丰富的历史文化资源。队员们表示,将结合所学知识,为正阳县花生产业发展提供切实可行的建议,助力正阳县花生产业在乡村振兴的道路上绽放光彩,实现产业兴旺、农民富裕的美好愿景。习近平总书记强调,要把课堂学习和乡村实践紧密结合起来,厚植爱农情怀,练就兴农本领,在乡村振兴的大舞台上建功立业。中南民族大学一路生“花”队的队员们,正以实际行动响应号召,在乡村振兴的征程中贡献着属于青年一代的智慧与力量,用青春笔触书写乡村振兴的崭新篇章。(供稿:中南民族大学 王乐乐 张墨涵)